自分の歯の構造を知って、歯を大切にしよう!エナメル質・象牙質・神経の役割とは🦷?

歯科ブログ

歯科ブログ

2025.07.14

こんにちは。箕面市牧落オートバックス前、ヨコヤマ歯科の保育士の岡本です🍀

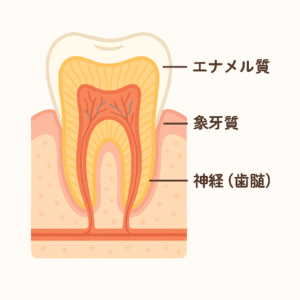

私たちが毎日使っている「歯」には、実は複雑で繊細な構造があります。歯の仕組みを知ることで、むし歯や歯周病を予防する意識も高まり、健康なお口を保つ手助けになります。今回は、「エナメル質」「象牙質」「神経(歯髄)」という3つの主要な構造に焦点を当てて、それぞれの役割や特徴をわかりやすく解説します。

目次

歯の基本構造とは

歯は表面から内側に向かって、エナメル質 → 象牙質 → 歯髄(神経)という3層構造になっています。

これらはそれぞれ異なる役割を持ち、協力し合って「噛む」「感覚を伝える」「細菌から守る」といった機能を果たしています。

エナメル質:歯の表面を守る最強バリア

エナメル質は歯の表面にある白くて硬い層で、人体の中で最も硬い組織です。厚さは部位によって異なりますが、おもに1~2mm程度。この層はむし歯菌が出す酸に対抗する最前線に位置しており、日々の食事や歯磨きでも負担を受けています。

ただし、エナメル質には再生能力がありません。削られたり溶かされたりすると、元には戻らないため、定期的なフッ素塗布や丁寧な歯磨きが重要です。

象牙質:エナメル質の内側にある“感覚の伝達役”

エナメル質のすぐ内側にあるのが「象牙質」です。象牙質はエナメル質より柔らかく、黄色みがかった層で、刺激を内部へ伝える役割を担っています。

この象牙質には「象牙細管」という非常に細い管が無数に存在し、冷たいものや甘いものを食べたときに「しみる」と感じるのは、ここを通じて刺激が神経に伝わるためです。

また、象牙質は生きた組織で、ゆっくりと再生(修復)する力がありますが、むし歯が進行するとここまで菌が達してしまいます。

歯髄(神経):歯の命をつかさどる大切な組織

象牙質のさらに内側にあるのが「歯髄(しずい)」、いわゆる“神経”です。ここには神経だけでなく、血管やリンパ管も含まれており、歯に栄養を届ける重要な役割を持ちます。

歯髄がダメージを受けると、ズキズキとした痛みが出たり、根の先に膿が溜まったりします。ここまでむし歯が進行すると「根管治療(歯の神経を取る処置)」が必要になり、歯の寿命にも大きく関わります。

歯の構造を知ることで何がわかる?

歯の構造を知ることは、むし歯や知覚過敏への理解を深めることにつながります。

たとえば、

- 「なぜ初期のむし歯は痛くないのか」

- 「どうして神経まで達すると激しく痛むのか」

- 「冷たいものがしみる理由は?」

といった疑問が、エナメル質や象牙質、歯髄の働きを知ることでクリアになります。

まとめ:歯を守るには、まず「知る」ことから

歯は単なる「白いかたまり」ではなく、何層にも分かれた複雑で繊細な器官です。

特にエナメル質・象牙質・神経(歯髄)は、それぞれの役割を持ちながら私たちの健康を守ってくれています。

「歯の構造を知ること」は、お口の健康管理の第一歩。

日々のケアや定期的な歯科検診で、歯の寿命を延ばしましょう!

お口の中気になる方は、ヨコヤマ歯科へお気軽にご相談ください!