風邪を引いて味がしなくなるのはなんで!?味覚について解説します!

歯科ブログ

歯科ブログ

2025.09.01

こんにちは!箕面市牧落にあるヨコヤマ歯科の歯科衛生士の横山です!

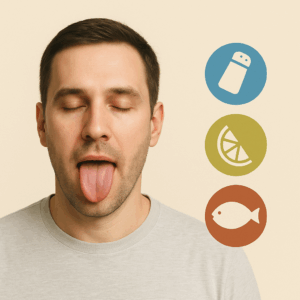

味覚は食事の楽しみだけでなく、健康維持に欠かせない感覚です。甘味・塩味・酸味・苦味・旨味の役割や仕組み、お口の健康との関わりについて分かりやすく解説します。

味覚について

私たちが日常の食事を楽しめるのは、「味覚」という大切な感覚のおかげです。味覚は単なる“おいしい・まずい”を判断するだけではなく、身体に必要な栄養を取り入れたり、有害なものを避けたりするための重要な役割を担っています。今回は、味覚の仕組みや種類、そして歯やお口の健康との関わりについて解説します。

味覚の基本 ― 五つの味

味覚は大きく「甘味・塩味・酸味・苦味・旨味」の5つに分類されます。

- 甘味:エネルギー源となる糖分を感知します。

- 塩味:体内のミネラルバランスを保つために必要です。

- 酸味:食べ物の腐敗や未熟を見分ける役割があります。

- 苦味:毒物を察知するための防御機能として発達しました。

- 旨味:アミノ酸などに由来し、食事の満足感を高めます。

これらの味を組み合わせることで、私たちは無限の食体験を楽しむことができるのです。

味覚を感じる仕組み

舌の表面には「味蕾(みらい)」と呼ばれる感覚器があり、ここで味をキャッチします。味蕾から送られた情報は神経を通じて脳に伝わり、「甘い」「しょっぱい」といった感覚として認識されます。

味蕾は加齢とともに数が減少するため、高齢になると「味が薄い」と感じることもあります。また、風邪で鼻が詰まると味が分かりにくくなるのは、味覚と嗅覚が密接に関わっているためです。

味覚とお口の健康

実は、歯や口腔環境も味覚に大きく関係しています。

- むし歯や歯周病:細菌の影響で口の中が不快になり、味を正しく感じにくくなることがあります。

- ドライマウス(口腔乾燥):唾液が不足すると味物質が舌に届きにくくなり、味覚低下を招きます。

- 入れ歯や被せ物:噛み合わせや舌の接触に影響し、味覚に違和感が出ることがあります。

このように、お口の健康は食事の楽しみとも直結しているのです。

味覚異常の原因と対策

味覚障害の原因には、加齢や口腔疾患だけでなく、栄養不足(特に亜鉛欠乏)、薬の副作用、ストレスなども関係します。もし「味がしない」「何を食べても苦い」といった症状が続く場合は、耳鼻科や歯科での相談がおすすめです。

また、日常的にできる対策としては、

- バランスの良い食事で亜鉛などの栄養素を摂る

- 規則正しい生活でストレスを減らす

- 定期的に歯科で検診・クリーニングを受ける

といったことが効果的です。

まとめ

味覚は、健康な生活を送るうえで欠かせない感覚です。歯やお口の状態が悪化すると味覚も損なわれ、食事の楽しみが半減してしまいます。毎日のオーラルケアと定期的な歯科受診で、おいしく食べられる口腔環境を保ちましょう。