舌の役割を知ろう!健康と歯並びを守る4つの働きについてお伝えします!

歯科ブログ

歯科ブログ

2025.09.24

こんにちは!

箕面市牧落オートバックス前のヨコヤマ歯科、歯科衛生士の徳田です☀️

毎日何気なく使っている“舌”。食べるとき、話すとき、実は大活躍しているのをご存じでしょうか? 普段あまり意識することのない舌ですが、実はお口の健康や歯並び、さらには全身の健康にも深く関わっています。

そこで今回は、毎日の生活に欠かせない“舌の役割”についてお話しします。

目次

1. 舌の構造と「スポット」とは何か

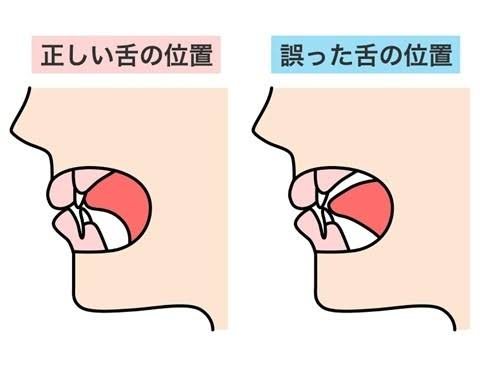

舌は主に筋肉からなる器官で、表面には「舌乳頭(ぜつにゅうとう)」という小さな突起があり、その中の「味蕾(みらい)」が味を感じ取ります。また、上あごの前歯付近の裏側から口蓋の少し後方へ移動していく部分に、へこみがあるのをご存じでしょうか?そこを「スポット」と呼びます。舌を“そのスポットに収めるように”置くことが、舌の正しい位置として重要です。

2. 舌の4つの役割

【咀嚼・嚥下機能】

まず、食べ物を「噛む(咀嚼)」こと、そして「飲み込む(嚥下)」ことを舌が助けます。前歯で切った食べ物を舌で受け取って奥歯へ運び、噛み終えたら舌先を口蓋(上あご)の天井にあてながら食塊を喉へ送ることでスムーズに嚥下します。唾液と混ぜることでも消化を助けるのが舌の役割です。

【構音(発音)機能】

舌がなければ、言葉を正確に発することはできません。「さ」「た」「ら」行などの発音では舌の位置が非常に重要です。舌を動かして形を変え、口の中や唇との関係を調整することで様々な音を作り出しています。

【味覚機能】

舌には味蕾があり、「甘味」「酸味」「塩味」「苦味」「うま味」を感じます。味覚の情報は神経を通じて脳へ送り届けられ、食べ物の好みだけでなく、安全性(腐っていないか、有害なものではないかなど)の判断にも繋がります。舌以外にも軟口蓋(のどの上部)や咽頭・食道にも味を感じる器官があります。

【歯並び形成への影響】

意外に思われるかもしれませんが、舌は歯並びに大きな影響を持っています。歯列の内側からの舌の圧力と、外側からの唇や頬の圧力とのバランスで歯並びが決まります。舌が常に歯に押しつけられていたり、偏った癖(舌癖)があると、そのバランスが崩れ、歯並びが乱れる原因になります。

3. 舌の正しい位置と舌癖について

舌の正しい位置とは、舌の先端が「スポット」に触れ、舌全体を上あごに近づける状態です。この状態を保つことで、歯に不要な圧力がかからず、発音や嚥下もよりスムーズになります。一方、舌癖とは舌を前歯の裏や口の中の他の部分に押し付ける癖のこと。舌癖があると歯並びだけでなく、口呼吸になりやすく健康リスクが増すこともあります。

4. 舌を正しい位置に保つメリット

- 歯並びが整いやすくなる

- 鼻呼吸が促され、感染症やアレルギーなどのリスクを下げる可能性

- 顔や首の筋肉も使われるため、フェイスラインの維持に寄与することがある

- 噛む・飲み込む機能がしっかり働き、消化や栄養吸収にも良い影響を及ぼす

5. 日常でできる舌ケアとトレーニング

- 舌の清掃:舌ブラシや柔らかい歯ブラシで、奥から手前にやさしく舌苔を取る

- 舌トレーニング:舌をスポットに置く意識を持ち、数分間キープする練習をする

- よく噛むこと:食事中、じっくり噛むことで舌・顎・唾液の働きが活性化する

- 正しい呼吸を意識する:鼻呼吸を心がけ、口呼吸を減らす

6. まとめ:舌を意識してお口と体の健康を守ろう

舌は「食べる」「話す」「味わう」「歯並び」を整えるなど、お口の機能だけでなく、全身の健康とも関係の深い器官です。「舌の位置」「舌癖」を意識し、正しいケアを習慣にすることで、将来の歯並びやお口・全身の健康に大きなプラスになります。もし舌の違和感や歯並びの変化、お口周りの悩みがあれば、早めに歯科医院で相談してみてください。