食生活と虫歯の深い関係〜夏休みに気をつけておきたい虫歯のお話し〜

歯科ブログ

歯科ブログ

2025.07.22

こんにちは。箕面市牧落オートバックス前にあるヨコヤマ歯科の歯科衛生士の横山です。

夏休みに入り、生活リズムや食習慣が変わる学生さんが多い時期ですね。

実は、「こんな食生活を送っていると虫歯になるよ」と私たち歯科医師が心配する場面が、夏休みには特に増えます。

そこで今回は、虫歯ができるメカニズムと、なぜ「だらだら食べ」が虫歯の原因になるのかを、「ステファンカーブ」という図を使ってわかりやすくご紹介します。

目次

虫歯ができるメカニズムとは?

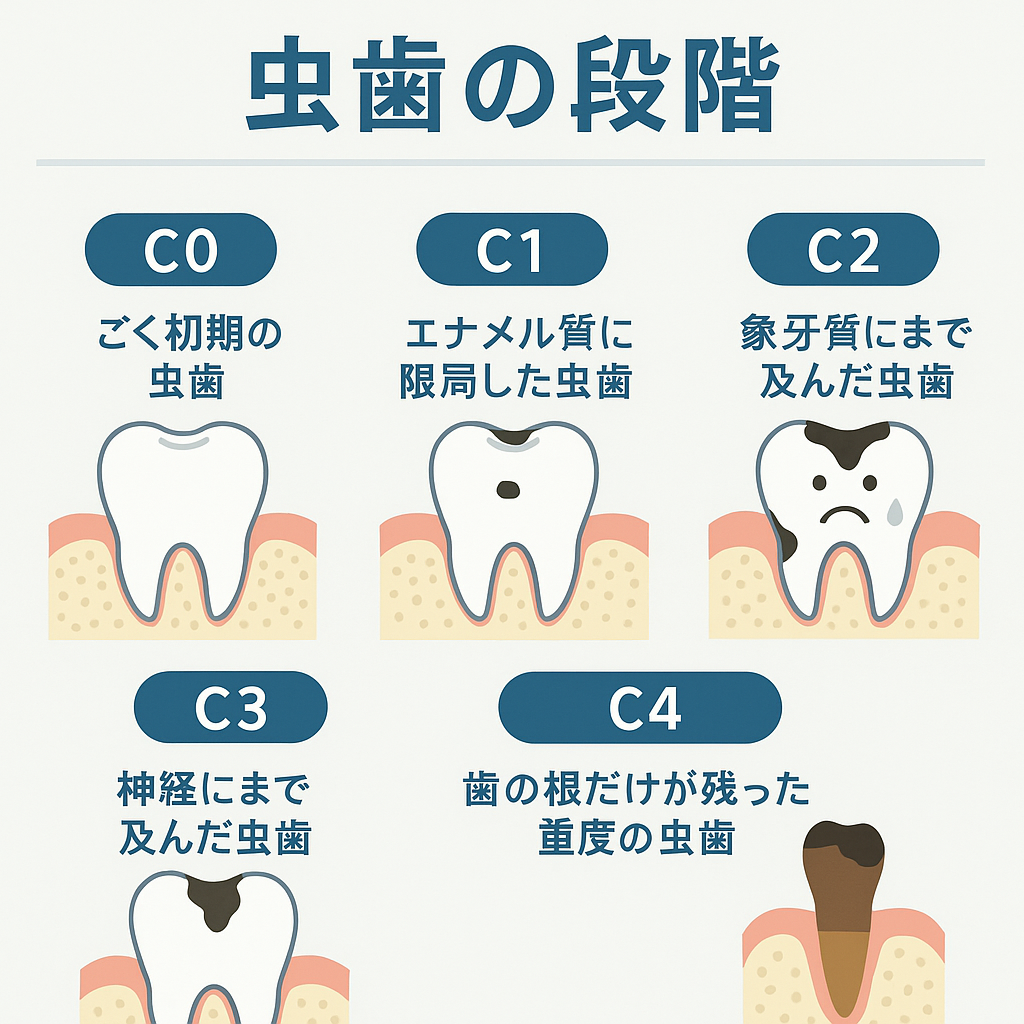

虫歯(う蝕)は、「歯の表面が酸で溶けてしまう病気」です。

その酸をつくるのは、ミュータンス菌などの虫歯菌。これらの菌は、私たちが食べた糖分をエサにして酸を作り出します。

酸が歯の表面(エナメル質)のミネラルを溶かす現象を**脱灰(だっかい)**といい、これが続くとやがて「穴=虫歯」ができてしまうのです。

ステファンカーブで見る「虫歯になる食生活」

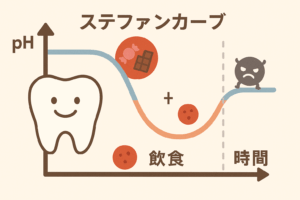

ここで登場するのが**「ステファンカーブ」**という図です。

● ステファンカーブとは?

ステファンカーブとは、「食後にお口の中のpH(酸性度)がどう変化するか」を表したグラフです。

- 食事をすると、お口のpHは急激に下がり(酸性になる)

- 時間とともに唾液の力でpHが回復し、中性に戻る

というサイクルを描いています。

ポイントは「回数」と「だらだら食べ」

では、こんな食生活を送っていると虫歯になるよ…という例をステファンカーブとともに見てみましょう。

❌ よくあるNG習慣:

- 間食が多い(ジュース・お菓子・飴を何度も口にする)

- 食事の合間に甘い飲み物をだらだら飲む

- 寝る前にアイスやお菓子を食べる

これらの習慣があると、pHが下がったままの時間が長くなり、唾液による回復が追いつかなくなるのです。

つまり、「だらだら食べ」や「回数の多い甘いもの摂取」は、脱灰の時間が長引いて虫歯リスクがぐっと上がるということ。

まさに、ステファンカーブが下がりっぱなしの状態=危険ゾーンなのです。

夏休みだからこそ、食生活を見直そう!

特に夏休みは、生活リズムが乱れがち。冷たい甘いものをついつい手に取ってしまう季節です。

「こんな食生活を送っていると虫歯になるよ」という注意喚起は、お子さんだけでなく保護者の方にも大切です。

✅ 虫歯予防のための食生活アドバイス:

- おやつの時間は1日1~2回に決める

- ジュースやスポーツドリンクを日常的に飲まない

- 寝る前の飲食は控える

- 水やお茶をこまめに飲む

- 食後は30分以内に歯みがき(できないときはうがい)

まとめ:ステファンカーブを意識して虫歯予防!

虫歯は突然できるものではなく、日々の食生活の積み重ねで進行していきます。

ステファンカーブを知ることで、「食べる回数」や「食べ方」が虫歯予防に大きく関係することが見えてきます。

夏休みは自由な時間が多いぶん、食生活の乱れが起こりやすい時期。

ぜひこの機会に、「こんな食生活を送っていると虫歯になるよ」という視点で、ご家庭での食習慣やケアの見直しをしてみてくださいね。

お口の健康管理や定期検診は、私たちヨコヤマ歯科がお手伝いします!

気になることがあれば、いつでもご相談ください。