【こどもの歯並びが良くなる習慣とは】について歯科衛生士が解説します!

歯科ブログ

歯科ブログ

2025.05.11

こんにちは!

箕面市牧落オートバックス前のヨコヤマ歯科、歯科衛生士の政倉です。

今回は気になるお子さんの歯並びがよくなる習慣について解説します!

歯並びの良さは、見た目だけでなく、噛み合わせや発音、健康面にも大きく影響します。特に成長期の子どもには、日常生活の中で歯並びを良くするための習慣を身につけさせることが大切です。今回は、こどもの歯並びが良くなる習慣について詳しく解説します。

目次

【なぜ歯並びが悪くなるのか?】

まずは、子どもの歯並びが悪くなる原因を理解しましょう。以下のような要因が歯並びに影響を与えます。

-

指しゃぶりや舌癖

指しゃぶりや舌を前に押し出す癖があると、前歯が突出したり、噛み合わせが悪くなることがあります。特に3歳以降も続く場合、歯列不正につながる可能性が高まります。

-

口呼吸

鼻呼吸ができず、口を開けて呼吸する習慣があると、上顎が狭くなり、歯が重なり合う「叢生(そうせい)」を引き起こしやすくなります。

-

食生活の変化

柔らかい食品が多いと、噛む力が弱くなり、顎の発達が不十分になるため、歯が正しく並ばないことがあります。

-

不適切な姿勢や寝相

うつ伏せ寝や横向き寝が多いと、顎の形が歪むことがあり、歯並びにも影響を与えます。

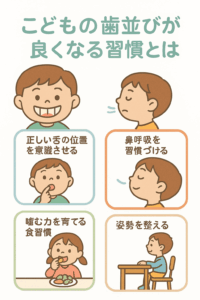

【こどもの歯並びが良くなるための習慣】

それでは、歯並びを整えるために習慣化したいポイントを紹介します。

1. 正しい舌の位置を意識させる

舌は上顎(口蓋)に軽く当てるのが理想です。常に舌が下がっていると口呼吸につながり、歯並びに影響を及ぼします。

ポイント:

- 「お口ポカン体操」などを取り入れ、舌の位置を正す練習をしましょう。

- 食事中に舌を上げる練習を取り入れると効果的です。

2. 鼻呼吸を習慣づける

口呼吸は歯並びだけでなく、風邪を引きやすくする原因にもなります。

ポイント:

- 鼻づまりが続く場合は耳鼻科での診察を受けましょう。

- 日常生活で「鼻から吸って鼻から吐く」呼吸法を教えることが大切です。

3. 噛む力を育てる食習慣

柔らかい食品ばかりではなく、しっかりと噛める食材を積極的に取り入れましょう。

おすすめ食材:

- かみかみ昆布やするめ

- ごぼうやれんこんなど繊維質の野菜

- 硬めのフルーツ(りんごなど)

- 毎食30回以上しっかり噛むことを意識させましょう。

4. 姿勢を整える

悪い姿勢は顎の成長を阻害します。特に、椅子に座るときに背中が丸まっていると、下顎が後退しやすくなります。

ポイント:

- 机と椅子の高さが合っているか確認する。

- 正しい姿勢を保てるよう、足がしっかり地面に着く椅子を選びましょう。

- テレビやスマホを見る時間を制限し、うつむき姿勢を減らす工夫をしましょう。

5. 定期的な歯科検診

歯並びの悪化は早期発見・早期治療が大切です。成長期の子どもは特に、矯正治療のタイミングを見逃さないようにしましょう。

ポイント:

- 乳歯が抜けるタイミングや永久歯の生え方をチェック

- 必要があれば、小児矯正の相談を受ける

【まとめ】

こどもの歯並びを良くするためには、日々の習慣が大きな影響を与えます。

特に、正しい舌の位置や鼻呼吸、噛む力を育てる食習慣が鍵となります。また、姿勢を正し、定期的に歯科検診を受けることで、問題を早期に発見しやすくなります。

ヨコヤマ歯科では簡単にお家で実践していただけるようなことを検診内でお伝えしていきます。歯並びが気になる場合は、ぜひお気軽に当院でご相談ください。適切なアドバイスとサポートをさせていただきます!